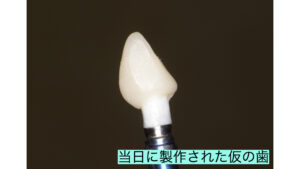

抜歯即時埋入・即時修復による前歯の再建(60代女性)

前歯の違和感から始まったインプラント治療(60代女性) 以前から当院に通院されていた60代女性の患者さん。ある日、「前歯に違和感がある」とのことでご相談を受けました。 診察してみると、左上の前歯(#22番)の根が割れてい […]

神経を残すむし歯治療|歯髄温存療法&ダイレクトボンディング症例(30代女性・#14-15)

はじめに 数年ぶりに受診された30代女性の患者さんは、右上小臼歯(#14・#15)に歯の神経(歯髄)へ達するほどの深いむし歯が確認されました。むし歯が深い場合、従来は歯髄を抜く「抜髄(ばつずい)」になることが多いのですが […]

金属インレーをセラミックに!精密修復のビフォー&アフター#36

症例概要 項目 内容 カテゴリー セラミック修復 部位 左下第一大臼歯(#36) 年代・性別 60 代・男性の患者さん 費用 80,000 円(消費税別・当時) 治療回数・期間 3 回・約 1 か月 はじめに 「必要なと […]

通院回数を減らしつつ行った抜歯即時埋入インプラント治療の一例

ご相談内容 60代女性の患者さん。以前から担当しており、今回は「左上の奥歯が強く痛む」と緊急でご来院されました。#26(左上第一大臼歯)は再発を繰り返しており、「次に痛みや腫れが出たら抜歯」と説明していた歯でした。 初診 […]

新学期直前に間に合った!ダイレクトボンディングで前歯のすきっ歯を解消

今回ご紹介するのは、前歯のすきっ歯(#12、#22)をダイレクトボンディング法で治療した20代女性のケースです。大学生の患者さんで、新学期が始まる前にすきっ歯を治したいとのご希望がありました。「歯を見せて笑えない」という […]

マイクロスコープを活用した精密むし歯治療とダイレクトボンディング

今回ご紹介する治療例は、40代男性の方で、右下奥歯(#45)の銀の詰め物を除去し、むし歯部分を精密に除去した上でダイレクトボンディングで修復を行ったケースです。 愛歯科医院には「悪いところがあれば全部治してほしい」という […]

骨造成を回避したインプラント治療の一例

症例概要 治療の経緯 左下の奥歯(#36)に以前受けた治療が気になるとのことで来院されました。診察の結果、残念ながら残せる状態ではなく、抜歯以外の選択肢がないと診断しました。患者さんと相談のうえ抜歯を行い、その後は患者さ […]

「できるだけ歯を残したい」〜歯髄温存療法とクラウン修復の治療例〜

【治療例紹介】歯髄温存療法とクラウンで歯を守る治療 50代・男性/治療部位:#25(左上第二小臼歯) 過去の治療歯にむし歯が再発、歯の神経を残せるか? この患者さんは、以前に治療を受けた歯の状態が気になり、診察と検査を希 […]

「前歯をきれいにしたい」 〜根管治療・歯周外科・セラミック補綴による審美治療〜

【治療例紹介】前歯の美しさを取り戻すための補綴治療 40代・女性/治療部位:#12, #11, #22(上顎前歯) 「前歯をきれいにしたい」 そのご希望に応えるために 患者さんはすでに当院に通われている方のご紹介でご来院 […]

「歯ぐきにできものが…」 根管治療で歯を残す選択

【治療例紹介】歯ぐきのできものと根管治療 50代・男性/治療部位:#15(右上第2小臼歯) 歯ぐきにできものができた… その原因は? 患者さんから「歯ぐきにできものができている」とのご相談を受けました。診察の結果、右上第 […]