「できるだけ歯を残したい」〜歯髄温存療法とクラウン修復の治療例〜

Before

After

この患者さんは、以前に治療を受けた歯の状態が気になり、診察と検査を希望されました。

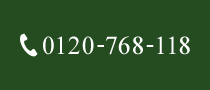

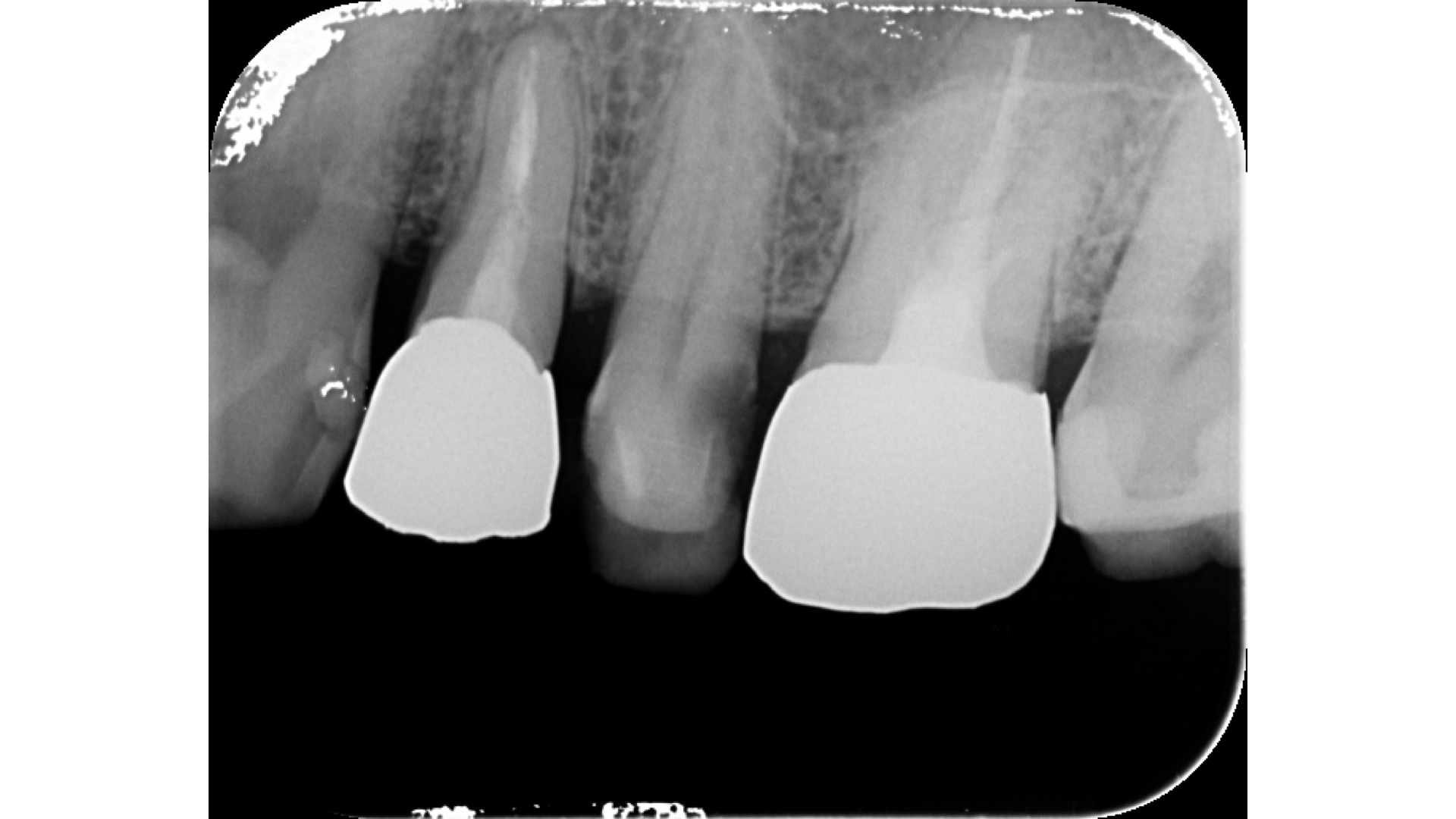

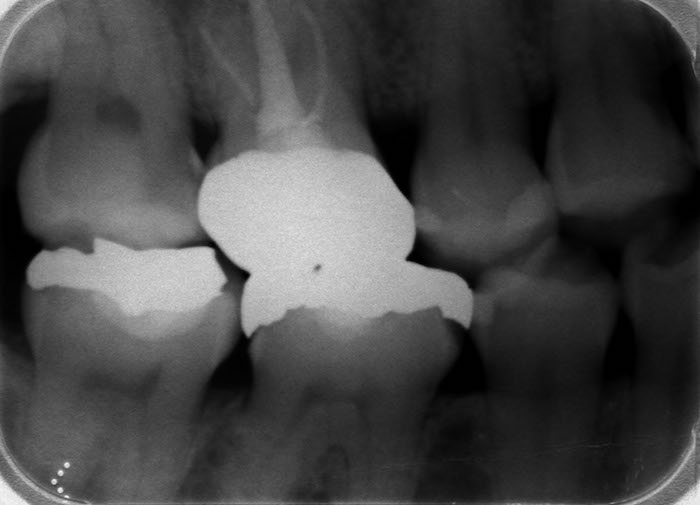

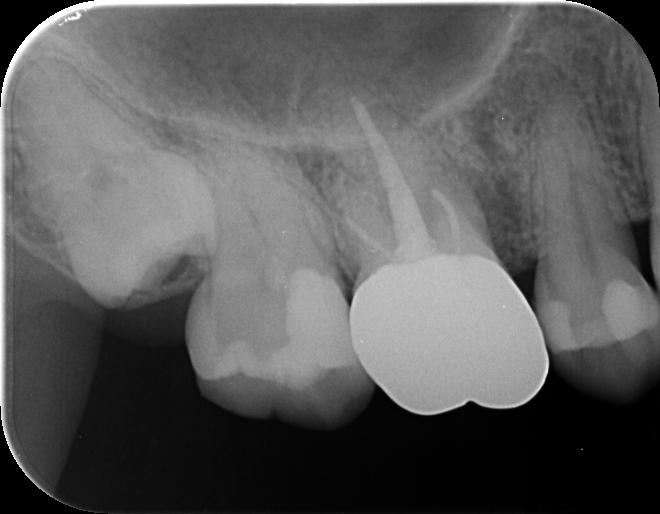

診察の結果、金属の詰め物の下でむし歯が深く進行していることが判明しました。

むし歯を取り除くと歯髄(歯の神経)に到達する可能性が高く、通常であれば根管治療を行うケースですが、根管治療をすると歯の強度が低下し、寿命が短くなるリスクがありました。

そこで、患者さんと相談のうえ、歯髄温存療法を選択し、できるだけ歯を残す方針で治療を進めることになりました。リスクや成功率、必要な治療時間と費用について十分に説明し、患者さんご自身に最終的な選択をしていただきました。

治療の流れ

1. むし歯の除去と歯髄温存療法

まず、局所麻酔を施し、ラバーダムを設置して唾液の侵入を防いだうえで治療を開始しました。

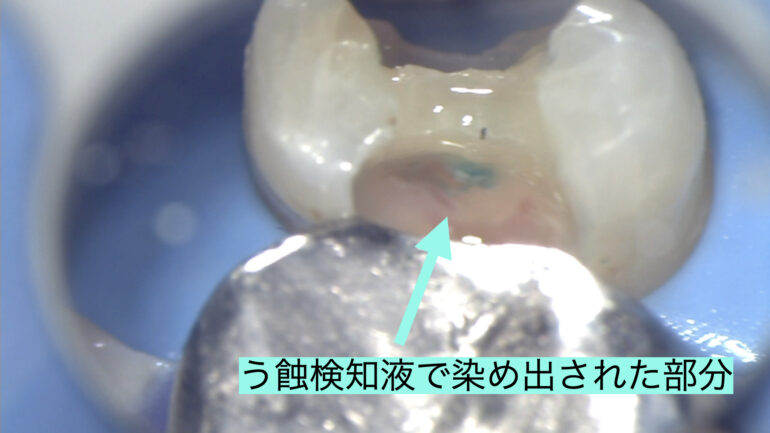

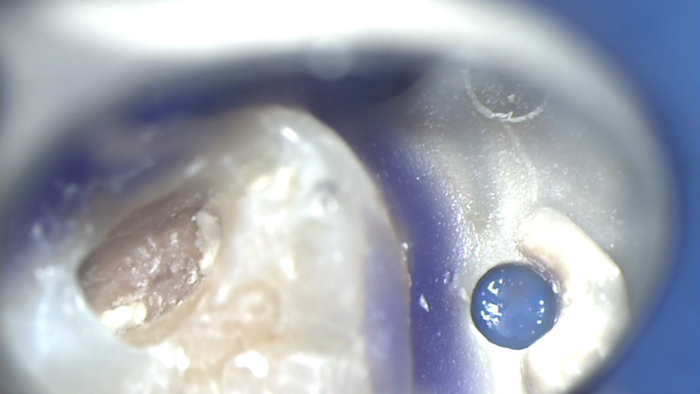

むし歯を徹底的に除去し、取り残しを防ぐためにう蝕検知液を使用しながら慎重に作業を進めました。

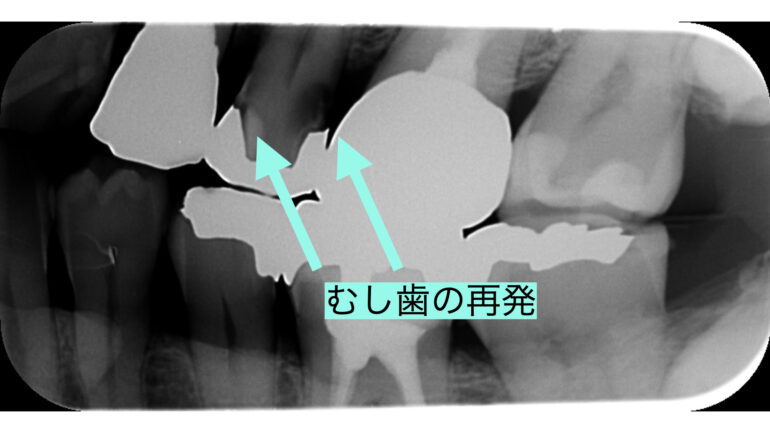

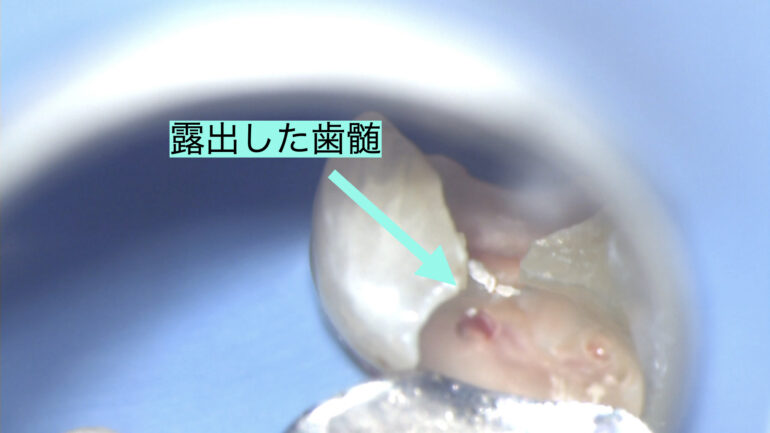

むし歯の除去がほぼ完了する頃、想定通り歯髄が露出しました。この時点で、歯髄の状態を観察し、健康な神経を残せるかどうかを判断します。

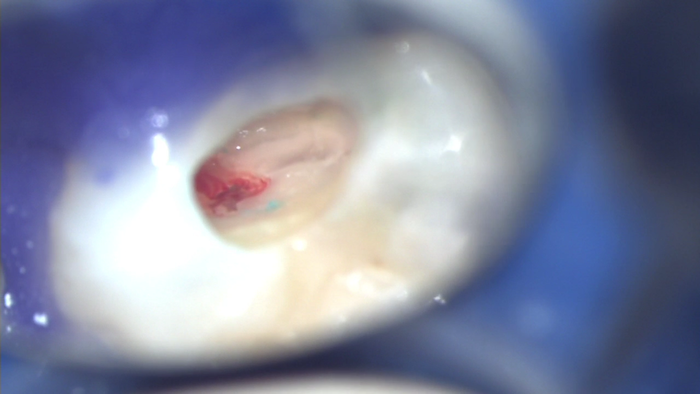

歯髄から出血が一時的に見られましたが、短時間で自然に止血したため、保存可能な健康な歯髄であると判断しました。

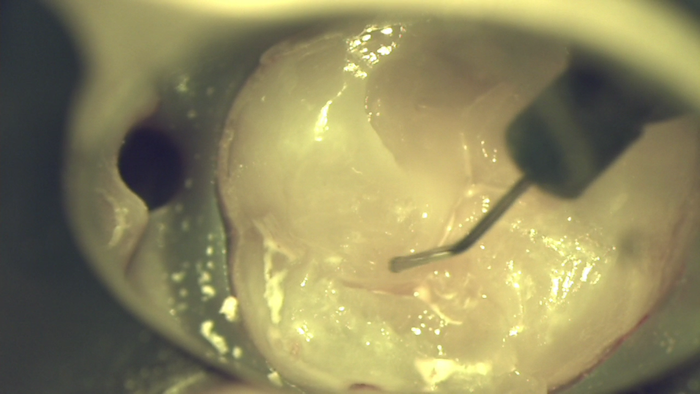

そこで、MTAセメントという生体親和性の高い材料を充填し、歯髄を保護しました。その後、保護膜を形成し、コンポジットレジンを充填して歯の強度を確保しました。

2. 歯冠修復(クラウン治療)

この歯はむし歯の進行が深く、歯冠(歯の頭の部分)の大部分が失われていたため、部分修復では十分な機能回復ができませんでした。

そのため、全部被覆冠(クラウン)による修復を選択しました。

まず、仮のクラウン(テンポラリークラウン)を装着し、かみ合わせや歯の形態を慎重に調整しました。

また、この期間に歯髄が炎症を起こしていないかを確認し、問題がないことを確認したうえで、最終的なセラミッククラウンを製作しました。

セラミッククラウンを装着し、治療が完了しました。

治療結果と経過

患者さんは治療後も定期メンテナンスに継続してご来院されています。

この記事を執筆している2025年3月の時点で、治療から1年半が経過していますが、特に問題はなく、X線写真でも病的な兆候は見られません。

今後も慎重に経過を観察し、長期的に安定した状態を維持できるようにしていきます。

まとめ

歯髄温存療法は、歯の神経を守りながら歯の寿命を延ばす選択肢の一つです。

今回のケースでは、慎重に治療を進めたことで、根管治療を回避し、歯の機能を維持することができました。

「できるだけ歯を残したい」「神経を抜かずに治療できる可能性があるなら相談したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

京都市中京区 四条烏丸 愛歯科医院 金明善

留学中に大きなむし歯ができてしまった

Before

After

初診:留学先での応急処置を経て受診

この患者さんは、以前から当院で診察を続けていた方でしたが、留学先で大きなむし歯ができ、現地で応急処置のみを受けた状態で帰国後に来院されました。

診断と治療計画

診察の結果、むし歯は深く進行し、X線写真上では歯髄(歯の神経)に達している可能性が高いことが分かりました。通常であれば「神経を抜く(抜髄)」処置を行うことが多いケースです。しかし、患者さまと相談のうえ、歯髄温存療法を選択し、できるだけ歯の神経を残す方向で治療を進めることになりました。

治療の流れ

– 初診(診断・治療計画の相談):留学先での応急処置後の状態を確認し、治療方針を決定。

– 2回目(歯髄温存療法):

– ラバーダム防湿を行い、むし歯を慎重に除去。

– 歯髄温存療法を実施し、神経を保護する処置を施す。

– 3回目(最終修復):

– 症状がないことを確認し、ダイレクトボンディング法により歯冠修復を実施。

– 治療完了。

合計3回の治療で歯を保存し、機能を回復させることができました。

治療後の経過

2025年1月、治療から5年経過した時点でのチェックを行いましたが、異常は見られず、良好な経過を維持していることが確認されました。

現在も定期メンテナンスを継続しており、今後も慎重に経過を追っていきます。

【むし歯が深くても「神経を抜かない」選択】

深いむし歯になると、従来は神経を抜くことが一般的でした。しかし、歯髄温存療法を適用できるケースでは、神経を残すことで歯の寿命を延ばせる可能性があります。

すべてのケースで適用できるわけではありませんが、「なるべく歯を残したい」とお考えの方は、一度ご相談ください。

京都市中京区 四条烏丸 愛歯科医院 院長 金明善

Case2 深いむし歯だけど神経を残してほしい

Before

After

治療の詳細

左の下、前歯と奥歯の中間にある歯(第2小臼歯)にむし歯が見つかりました。通常の治療手順に従うと「神経を抜く」ということになりそうでした。ご相談の上で、保険外診療にはなりますが、神経を残しながらの治療を行うことを決定しました。

左の下、前歯と奥歯の中間にある歯(第2小臼歯)にむし歯が見つかりました。通常の治療手順に従うと「神経を抜く」ということになりそうでした。ご相談の上で、保険外診療にはなりますが、神経を残しながらの治療を行うことを決定しました。

局所麻酔を行った後にラバーダムを設置します。少しずつ慎重に、かつ徹底的にむし歯菌を除去していきます。

局所麻酔を行った後にラバーダムを設置します。少しずつ慎重に、かつ徹底的にむし歯菌を除去していきます。

むし歯を除去すると想定通り歯髄(歯の神経)が露出しました。

むし歯を除去すると想定通り歯髄(歯の神経)が露出しました。

診断基準に基づき、当初の計画通りに歯髄温存療法が行えると判断しました。MTAセメントを用いて歯髄を保護します。

診断基準に基づき、当初の計画通りに歯髄温存療法が行えると判断しました。MTAセメントを用いて歯髄を保護します。

後日、痛みなどの症状がなく、歯髄温存療法は良好に経過していると思われました。最終のダイレクトボンディングを行い、治療完了となります。

後日、痛みなどの症状がなく、歯髄温存療法は良好に経過していると思われました。最終のダイレクトボンディングを行い、治療完了となります。

治療後も定期メインテナンスでご来院頂いています。本記事の執筆時点で4年経過しましたが、特に問題なく、良好な経過をたどっています。今後とも引き続き慎重に経過を観察してまいります。

治療後も定期メインテナンスでご来院頂いています。本記事の執筆時点で4年経過しましたが、特に問題なく、良好な経過をたどっています。今後とも引き続き慎重に経過を観察してまいります。

Case1 神経を抜かずに治してほしい

Before

After

治療の詳細

久しぶりの歯科受診で検査を行ったところ、むし歯が見つかりました。

久しぶりの歯科受診で検査を行ったところ、むし歯が見つかりました。

奥歯に深いむし歯があります。すでに歯の神経にまで到達していそうに見受けられます。

ご相談の上、歯髄温存療法で治療を行い、可能な限り歯の神経を残していけるようにという目標を立てました。

治療を開始してからむし歯を除去していくと、当初の想定通り歯の神経に届きました。

治療を開始してからむし歯を除去していくと、当初の想定通り歯の神経に届きました。

この時点で「神経を抜く」という治療方針をとったとしても、医学的には妥当です。

数分経つと自然に出血がおさまりましたので、歯の神経を残せる可能性は高い、つまり歯髄温存療法が実施できると判断しました。

MTAで露出した神経を覆います。今回の場合は2カ所ありました。

MTAで露出した神経を覆います。今回の場合は2カ所ありました。

後日ふたたびご来院頂き、不快な症状(痛みなど)がないか確認します。幸いなことになんの症状もなく、歯髄温存療法はひとまず良好に推移していると判断できました。ダイレクトボンディングで修復を行い、治療完了といたしました。

後日ふたたびご来院頂き、不快な症状(痛みなど)がないか確認します。幸いなことになんの症状もなく、歯髄温存療法はひとまず良好に推移していると判断できました。ダイレクトボンディングで修復を行い、治療完了といたしました。

その後も定期メインテナンスでご来院頂いており、この歯についても経過観察を行っています。治療後約4年、問題なく経過しています。今後とも引き続き慎重に経過を観察してまいります。

その後も定期メインテナンスでご来院頂いており、この歯についても経過観察を行っています。治療後約4年、問題なく経過しています。今後とも引き続き慎重に経過を観察してまいります。