骨造成を回避したインプラント治療の一例

Before

After

| 年齢・性別 | 40代・男性 |

|---|---|

| 症状 | 奥歯の違和感 |

| 治療方法 | インプラント治療 |

| 治療回数 | 8回・6ヶ月 |

| リスク・副作用 | 一般的な口腔外科処置で起こりうるリスク(出血、神経損傷など) 治療後、インプラント周囲炎や骨吸収が生じる可能性 定期的なメンテナンスと検診が必要 |

| 費用 | 50万円(消費税別・当時) |

治療の経緯

左下の奥歯(#36)に以前受けた治療が気になるとのことで来院されました。診察の結果、残念ながら残せる状態ではなく、抜歯以外の選択肢がないと診断しました。患者さんと相談のうえ抜歯を行い、その後は患者さんのご希望を尊重し、しばらく何もせず経過を観察しました。

経過観察をしていく中で、患者さんから「噛みにくさを感じるので、やはり歯を入れたい」というご要望があり、再度治療計画について説明。さまざまな方法を比較検討した結果、患者さんはインプラント治療を選択されました。

治療計画とポイント

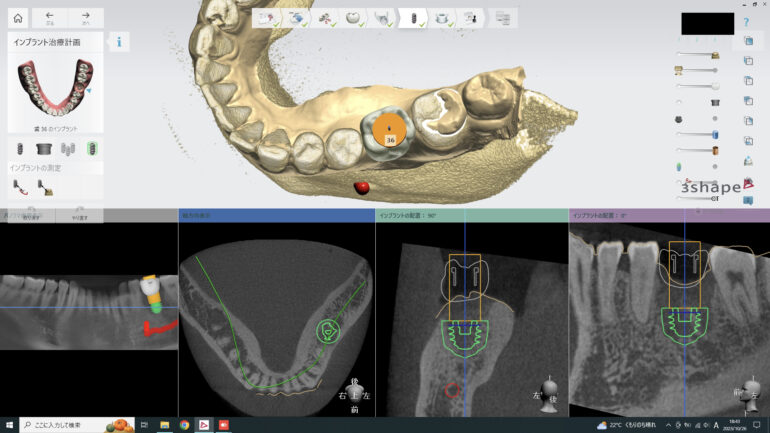

抜歯前の段階で患部には強い炎症と膿がみられ、その状態が長期間続いていたため、歯を支える骨の形が失われ、いびつになっていました。このような骨量不足や形態異常がある場合、骨造成を行ってからインプラントを埋入することが一つの選択肢となります。

しかし、骨造成には下記のようなデメリットが存在します。

– 外科手術の回数が増える

– 治療期間が長くなる

– 骨造成の結果に不確実性がある

そこでこのケースでは、直径が大きく、長さが短いタイプのインプラントを選択することで、骨造成を回避する方針を立てました。

治療の流れ

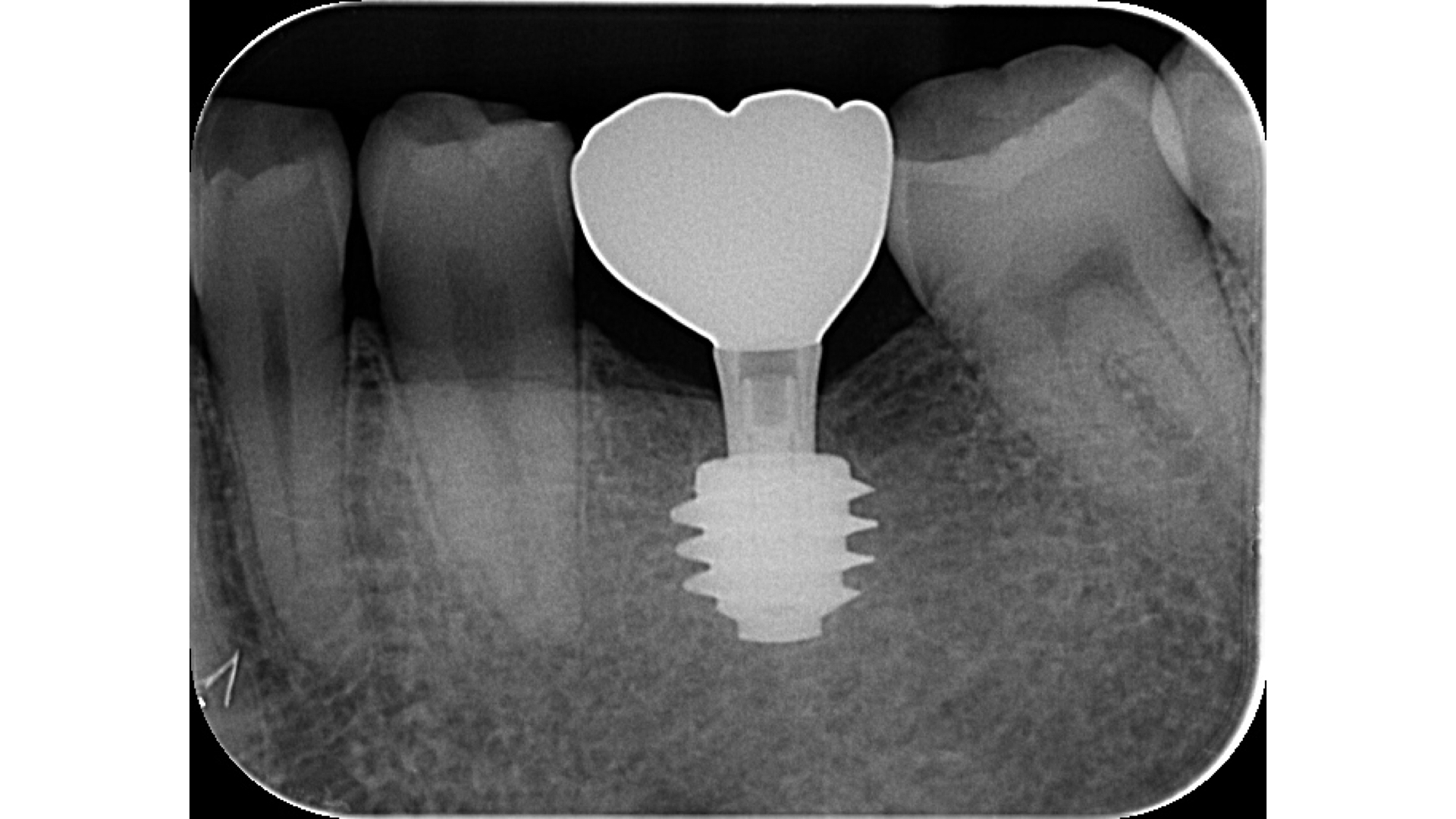

1. 検査

– X線写真、CTスキャン、口腔内写真、光学スキャンなど、インプラント治療のための検査を実施

2. 設計・サージカルガイドの作成

– 歯科医師と歯科技工士が連携して治療計画を検討し、インプラント埋入手術のためのガイドを作成

3. インプラント埋入処置

– 骨造成は行わず、適切な形状のインプラントを選び埋入

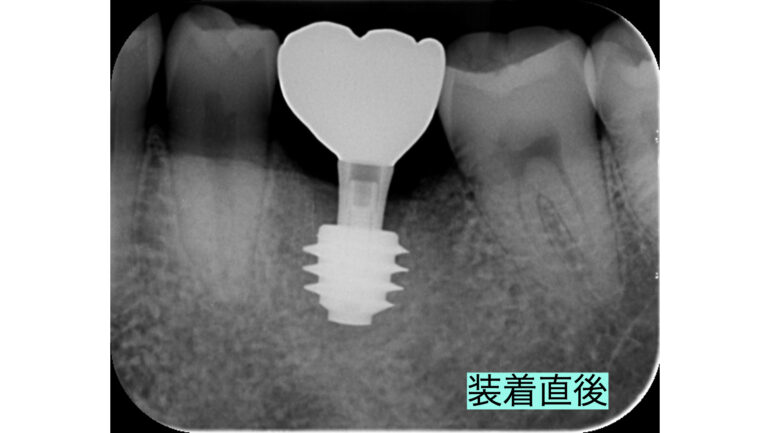

4. 上部構造の装着

– インプラントが骨としっかり結合した後、セラミック製の上部構造を作成し、装着

治療後の経過

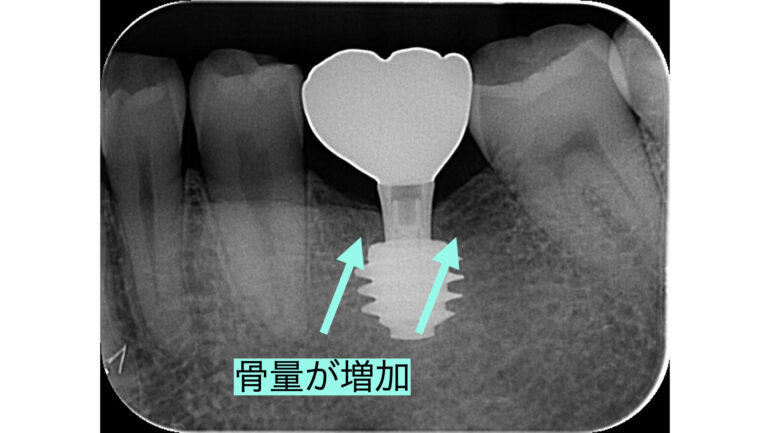

手術から1年後に撮影したレントゲンでは、インプラントが周囲の骨にしっかりと支えられているのを確認しました。むしろ骨量が増加しており、適切な位置・角度で埋入することで生体が良好に反応したと考えられます。歯ぐきのラインも自然で、審美的にも良好な結果が得られました。

今後は定期メンテナンスを続けながら、慎重に経過を観察していきます。

京都市中京区 四条烏丸 愛歯科医院 金明善