前回のコラムで書いたように、歯を失ったときのことを考えてみます。そのまま放置していては見た目や噛み合わせに支障が出ることがあります。そこで考えられるのが「ブリッジ」「インプラント」「義歯(入れ歯、可撤性義歯)」など、さまざまな補綴(ほてつ)方法です。今回は、それぞれの特徴や治療後に起こりうる問題点について、簡単にご紹介します。

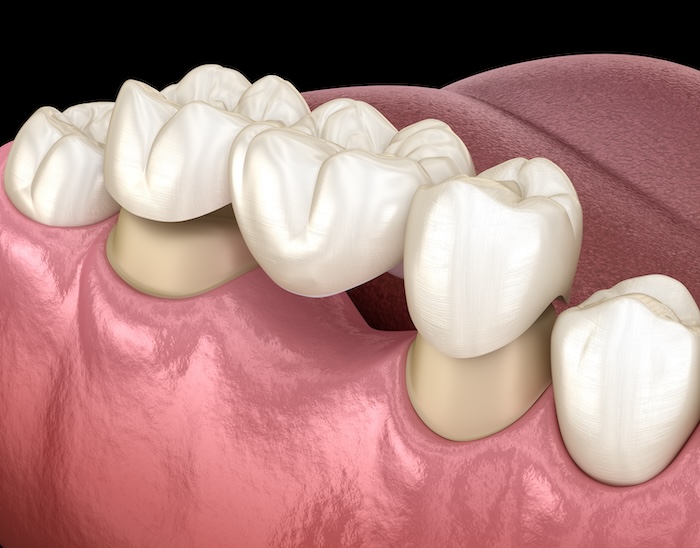

1. ブリッジ

ブリッジとは?

左右の歯(欠損部の両隣の歯)を支えにして、歯のない部分に橋をかけるように人工の歯を装着する方法です。支えになる歯を削ってかぶせ物をつくり、それと一体になった人工歯で欠損部を補います。

メリット

| 固定式なので、装着感が安定している | 取り外し式ではなく、しっかりと自分の歯に接着されるため噛む力を発揮しやすく、異物感が比較的少ない特徴があります。 |

|---|---|

| 噛む力や見た目を比較的早く回復できる | 作成期間や通院回数がインプラントに比べると短いケースが多いです。 |

| 保険適用の範囲がある | 欠損の部位や素材によっては、健康保険が適用される場合もあり、その場合は比較的低コストで治療できることがあります(あまりおすすめはしませんが)。 |

デメリット

| 隣の健康な歯を削る必要がある | ブリッジを支えるために、欠損部の両隣の歯を削ってかぶせ物をつくる必要があります。歯を削ることで歯の寿命が短くなる可能性があります。 |

|---|---|

| お手入れが難しい場合がある | ブリッジの下や周辺に食べかすや歯垢がたまりやすく、むし歯や歯周病のリスクが上がることもあります。デンタルフロスや歯間ブラシなどを使ったケアが必須です。 |

| 支台歯に負担がかかる | 欠損した部分に加わる噛む力が、両隣の歯にかかるため、その歯がダメージを受けるリスクがあります。 |

予後(治療後に起こりうる問題)

| 支台歯のむし歯や歯周病 | ブリッジの周辺部は清掃が十分でないとむし歯や歯周病になりやすくなります。 |

|---|---|

| 土台の歯の破折(はせつ) | 支える歯に過度な負担がかかり、割れてしまう場合があります。 |

| 定期的なメンテナンスが重要 | ブリッジを長持ちさせるためには、歯科医院での定期的なチェックとクリーニングが欠かせません。 |

2. インプラント

インプラントとは?

歯を失った部分のあごの骨に人工歯根(現在ではチタン製)を埋め込み、その上に人工の歯を装着する方法です。天然の歯と似た構造で機能を回復させることができます。

メリット

| 隣の歯を削らずに済む | ブリッジと違い、両隣の歯を支えにしないため、健康な歯への負担が軽減されます。 |

|---|---|

| 自分の歯に近い安定した噛み心地 | あごの骨に直接埋め込むので、しっかり噛む力が得られるといわれています。 |

| 見た目が自然 | 歯ぐきから歯が生えているような仕上がりになるため、審美面でもメリットがあります。 |

デメリット

| 外科手術が必要 | 骨の中に人工歯根を埋め込むため、手術を伴います。全身状態によっては治療が難しい場合もあります。 |

|---|---|

| 治療期間と費用がかかる | 骨の状態や必要な手術内容によりますが、治療が長期化しやすく、また保険適用外(自由診療)となるため費用面の負担が大きくなりがちです。2025年の時点で、愛歯科医院では最短で2〜3ヶ月、長い場合で6ヶ月以上の期間を要しています。 |

| 骨の量や質に左右される | 十分な骨がない場合は骨移植など追加の処置が必要になり、さらに治療期間や費用が増えることがあります。 |

予後(治療後に起こりうる問題)

| インプラント周囲炎 | 歯周病のようにインプラントの周囲で炎症を起こし、あごの骨が溶けてしまう可能性があります。 |

|---|---|

| インプラント体の破損・ゆるみ | 強い力や不適切なかみ合わせでインプラント体がダメージを受けたり、上部構造(かぶせ物)が外れたりすることがあります。 |

| メンテナンスの重要性 | 天然歯以上にこまめなセルフケアと定期メンテナンスが必要です。怠るとインプラントを長く維持できない原因となります。 |

3. 義歯(可撤性義歯)

義歯(可撤性義歯)とは?

いわゆる「入れ歯」のことです。歯ぐき(顎堤)や残っている歯を利用して部分的に固定したり、総入れ歯としてあご全体を覆う形状のものなど、さまざまなタイプがあります。使用時にはお口にはめ込み、清掃や就寝時などには取り外すことが可能です。

メリット

| 取り外しができ、清掃しやすい | 毎日のケアは必要ですが、入れ歯を外して洗えるため、口腔内を比較的清潔に保ちやすいです。 |

|---|---|

| 比較的費用を抑えられる場合が多い | 特に保険適用の入れ歯であれば、インプラントなどと比べて費用面が安価になりやすいです。 |

| 大きな欠損にも対応可能 | 多くの歯を失っている方でも、総入れ歯を作製することで咀嚼機能や見た目を回復できる可能性があります。 |

デメリット

| 噛む力が弱まりやすい | 義歯は歯ぐきに乗せているだけなので、天然歯やインプラントに比べると噛む力が弱くなりがちです。 |

|---|---|

| 異物感がある | 口の中に大きな装置を入れるため、慣れるまでは話しづらさや違和感を強く感じることがあります。 |

| 安定性に課題が出ることも | 作製時はフィットしていても、あごの骨や歯ぐきが変化することで合わなくなってくることがあります。定期的な調整が必要です。 |

予後(治療後に起こりうる問題)

| フィット感の低下 | 年数が経過すると、あごの骨や歯ぐきがやせてきて、入れ歯が合わなくなり、痛みやズレが生じる場合があります。 程度によって、リライン(裏打ち)をしたり、新たに作り直したりします。 |

|---|---|

| お手入れ不足によるトラブル | 入れ歯が汚れていると口腔内環境の悪化や口臭の原因となりやすいため、毎日の清掃が欠かせません。 |

| 支える歯が弱くなる | 部分入れ歯の場合、残っている歯に針金(クラスプ)をかけて支えてもらいます。 時間が経つとその負担によって、支える歯がだんだんと弱くなります。 |

| 破損 | 義歯(入れ歯)を外して清掃するときなどに、落としてしまったり、何かのはずみで破損することがあります。 |

| 紛失 | 義歯(入れ歯)は外すことができる反面、外した状態から義歯(入れ歯)を紛失してしまう可能性があります。 外してからティッシュペーパーなどにくるんでおくと、いつの間にかなくなっていたということにつながりかねません。 必ず専用のケースにおさめるようにしてください。 |

| 誤飲 | まれなことではありますが、義歯(入れ歯)を誤って飲み込んでしまう可能性があります。 |

まとめ――自分に合った補綴方法を考える

歯を失ったときに選べる主な方法として、ブリッジ・インプラント・義歯(可撤性義歯)があります。

インプラント:安定感が高く隣の歯に負担をかけにくいが、手術が必要で費用が高い傾向

義歯(可撤性義歯):取り外し可能で費用を抑えやすいが、噛み心地や異物感に課題がある

また、治療が完了した後もメンテナンスや定期的なチェックは欠かせません。どの方法を選んでも、お口の中の環境や生活習慣などで予後は変わってきます。長期的に快適に過ごすためにも、定期的に入念なケアや調整を行い、問題があれば早めに対処していくことが大切です。

どの補綴方法も「一長一短」です。自分の生活スタイルや価値観、費用、治療期間などを照らし合わせて、納得のいく選択をしていきましょう。

京都市中京区 四条烏丸 愛歯科医院 金明善