はじめに

「朝起きたときに顎が痛い」「歯がすり減っている気がする」「家族から歯ぎしりの音を指摘された」――もしこうした症状や指摘があった場合、ブラキシズム(歯ぎしり・食いしばり)の可能性があります。

ブラキシズムは無意識下で起きる習慣性の動作であり、放っておくと歯や顎、筋肉、顎関節などに大きな負担をかけてしまいます。今回はその原因や対策をわかりやすく解説します。

1. ブラキシズムとは?

ブラキシズムとは、歯ぎしりや食いしばりなどの総称を指します。就寝中や日中の無意識下で起きる場合が多く、「歯がこすれる音」や「強く噛みしめる筋肉のこわばり」で気づくこともあります。

歯ぎしり(グラインディング): 歯と歯を強くこすり合わせる動作

食いしばり(クレンチング): 歯を食いしばることで噛み合わせの力が過度にかかる動作

どちらも多くの人が無自覚のうちに行っており、症状の程度や習慣化の度合いには個人差があります。

この他、タッピングや歯列接触癖(TCH)もブラキシズムに含まれるとされます。

2. なぜ歯ぎしり・食いしばりをしてしまうのか

歯ぎしり・食いしばりは睡眠とも深く関わっていて、まだ明確になっていないことが存在する分野です。

歯ぎしり・食いしばりの原因について、現時点で関係がありそうだとされている内容を記します。

(1) ストレスや緊張

精神的なストレスは、就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりを引き起こす大きな要因と考えられています。仕事や日常生活で感じるプレッシャーが多いほど、筋肉が緊張しやすくなると言われています。

(2) 噛み合わせの不調和

歯並びや顎の位置がわずかにずれている場合、噛み合わせに無理がかかって歯ぎしり・食いしばりを生じやすくなるケースがあります。

(3) 生活習慣・姿勢

スマートフォンやパソコンの長時間利用による姿勢の乱れ、睡眠不足、アルコールやカフェインの過剰摂取などもブラキシズムを助長すると指摘されています。

3. 放置するとどうなる? 主なリスク

(1) 歯のすり減りや破損

強い力が加わることで、エナメル質がすり減ったり、最悪の場合は歯が欠けたりヒビが入ることもあります。

歯の根が割れた場合、割れ方(割れる位置や深さ)によっては、それまでむし歯一つなかった歯であっても、抜歯に至るケースがあります。

(2)楔状欠損(WSD)

歯の根元、歯と歯ぐきの境目部分で歯にへこみが生じることがありますが、この原因として歯ぎしり・食いしばりがありと考えられています。

へこみの部分がしみたり(知覚過敏)、むし歯の発生につながることがあります。また、プラークコントロールが難しくなります。

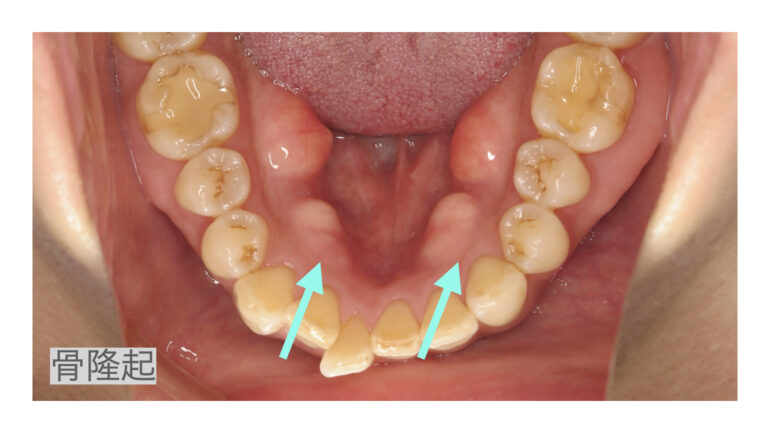

(3)骨隆起

歯列の内側や外側、口蓋(上顎の天井)に骨の塊ができることがあり、これも歯ぎしり・食いしばりと関係していると考えられています。

悪い物ではないので経過観察とすることも多いのですが、義歯を装着しようとした時に邪魔になる場合があります。

下あごの内側にできた骨隆起が大きすぎると、舌の運動や呼吸に支障が出る場合があります。

(4) 顎関節や筋肉への負担

顎関節症を引き起こしたり、首・肩のコリ、頭痛などの全身症状へとつながることがあります。

(5) 詰め物・被せ物が外れるリスク

歯にかかる負荷が大きいため、すでに治療済みの詰め物や被せ物が外れるリスクが高まります。

(6)歯周病との関係

歯周病の進行と歯ぎしり・食いしばりが同時に存在すると、歯を支える骨の弱体化が急速に進みます。

両方の対策・予防策をとっておくのが肝心です。

4. 主な治療法と対策

歯ぎしり・食いしばりの根本原因や治療法について、確立された医学的見解は現在のところありません。

そもそも歯ぎしり・食いしばりをなくしてしまっていいのかどうかすら、私たち人類は答えを持っていません。

脳の機能のためには必要なものであるとする説もあります。

従って、治療の多くは対症療法が中心となります。

(1) マウスピース(ナイトガード)の装着

就寝時に装着することで、上下の歯が直接当たらないようにし、歯や顎への負担を軽減します。歯科医院で歯型を取って作るオーダーメイドのマウスピースがおすすめです。

(2) 噛み合わせの調整

必要に応じて、かみ合わせのバランスを微調整することで、特定の歯だけに過度な力がかからないようにする治療を行う場合があります。

(3) ストレスマネジメントや生活習慣の見直し

睡眠環境を整える、リラックスできる習慣を持つ、姿勢を正すなど、生活習慣を改善することでブラキシズムを緩和できる可能性があります。

5. 日常生活でできる予防策

就寝前のリラックス

ぬるめのお風呂に浸かる、アロマやストレッチで体をほぐすなど、リラックス状態を作る。

姿勢・頬杖に注意

長時間のデスクワークやスマホ操作時は、顎に手を添えないよう意識し、背筋を伸ばす。

食事や嗜好品の見直し

カフェインやアルコールの過剰摂取は睡眠の質を下げることがあるため、控えめに。

意識的に顎の力を抜く

日中に気づいたら上下の歯が接触していないか確認し、「上下の歯は離れているのが通常」と心がける。

6. まとめ・ご相談について

ブラキシズムは、最初のうちは自覚症状が少なくても、長期間放置すると歯や顎、全身に影響を及ぼす可能性があります。気になる症状がある方や周囲から歯ぎしりを指摘された方は、早めの受診がおすすめです。歯科医院では、マウスピースの作製や噛み合わせのチェックなど、専門的なケアやアドバイスを受けることができます。

何か疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談ください。愛歯科医院では患者様一人ひとりの生活習慣やご希望に合わせ、最適な治療・予防プランをご提案いたします。

京都市中京区 四条烏丸 愛歯科医院 金明善